Das volle Frischlufterlebnis eines Cabrios ist schon einzigartig. Wind, Licht und Sonnenwärme während der Fahrt zu spüren erzeugt ein einzigartiges Fahrgefühl, welches mit kaum einem anderen Vergnügen beim Auto fahren zu vergleichen ist. So herrlich eine Tour im offenen Cabrio aber auch ist – so unpraktisch sind diese Spaßfahrzeuge, wenn das Wetter nicht mitmacht. Wer nun auch in seinem Normalfahrzeug ein wenig mehr Licht und Luft haben möchte, für den gibt es andere Lösungen.

Traditionell aber veraltet – das Stahlschiebedach

Das Schiebedach war bis vor Kurzem noch bei vielen Autos ein standardmäßig verfügbares Extra, das bei der Bestellung des Neuwagens mit geordert werden konnte. Ein Stahlschiebedach besteht aus einem ausgestanzten Stück Blech der Dachhaut, das mit etwas zusätzlicher Mechanik versehen wurde. Durch eine elektrische oder manuelle Winde zieht sich das Stahlschiebedach diskret nach hinten unter das restliche Dach. Der Fahrer erhält so einen Hauch Cabrio-Feeling im Auto.

Das Schiebedach war bis vor Kurzem noch bei vielen Autos ein standardmäßig verfügbares Extra, das bei der Bestellung des Neuwagens mit geordert werden konnte. Ein Stahlschiebedach besteht aus einem ausgestanzten Stück Blech der Dachhaut, das mit etwas zusätzlicher Mechanik versehen wurde. Durch eine elektrische oder manuelle Winde zieht sich das Stahlschiebedach diskret nach hinten unter das restliche Dach. Der Fahrer erhält so einen Hauch Cabrio-Feeling im Auto.

Leider hat das Stahlschiebedach einige Nachteile. Zunächst wäre da die Mechanik: Viele Fabrikate leiden darunter, dass die Bauteile verklemmen, brechen, Spiel bekommen oder einen anderen Defekt erhalten. Da die Mechanik unter dem Dachhimmel versteckt ist, macht die Reparatur oft sehr aufwändig. Hinzu kommt, dass selbst für jüngere Fahrzeuge Ersatzteile mitunter nur schwer zu bekommen sind. Ganz so anfällig wie die elektrischen Stahl-Klappdächer sind Stahlschiebedächer zwar nicht. Aber wenn sie klemmen, wird es meist teuer.

Leider hat das Stahlschiebedach einige Nachteile. Zunächst wäre da die Mechanik: Viele Fabrikate leiden darunter, dass die Bauteile verklemmen, brechen, Spiel bekommen oder einen anderen Defekt erhalten. Da die Mechanik unter dem Dachhimmel versteckt ist, macht die Reparatur oft sehr aufwändig. Hinzu kommt, dass selbst für jüngere Fahrzeuge Ersatzteile mitunter nur schwer zu bekommen sind. Ganz so anfällig wie die elektrischen Stahl-Klappdächer sind Stahlschiebedächer zwar nicht. Aber wenn sie klemmen, wird es meist teuer.

Schiebedächer leiden zudem relativ schnell an einer Undichtigkeit. Davon ist kaum ein Fabrikat ausgenommen. Eine saubere Abdichtung zwischen Schiebeelement und restlicher Dachhaut ist extrem schwierig herzustellen. Wenn die Gummis spröde werden oder zu schrumpfen beginnen, ist die Dichtheit das erste, was verloren geht. Den Fahrer tropft es dann bei jedem Regenguss oder Besuch bei der Waschstraße auf dem Kopf – kein wirklich angenehmes Vergnügen. Diese Reparatur ist zwar meist nicht so aufwändig wie eine defekte Mechanik. Aber lästig ist es allemal.

Schiebedächer leiden zudem relativ schnell an einer Undichtigkeit. Davon ist kaum ein Fabrikat ausgenommen. Eine saubere Abdichtung zwischen Schiebeelement und restlicher Dachhaut ist extrem schwierig herzustellen. Wenn die Gummis spröde werden oder zu schrumpfen beginnen, ist die Dichtheit das erste, was verloren geht. Den Fahrer tropft es dann bei jedem Regenguss oder Besuch bei der Waschstraße auf dem Kopf – kein wirklich angenehmes Vergnügen. Diese Reparatur ist zwar meist nicht so aufwändig wie eine defekte Mechanik. Aber lästig ist es allemal.

Schließlich waren die Windgeräusche ein ständiger Begleiter der Schiebedächer. Es gab Lösungen wie aufgeklebte Windschotts vor den Öffnungen. Diese haben technisch zwar funktioniert, sahen dafür optisch aber nicht besonders gut aus. Außerdem haben sie den Luftwiderstand und damit den Verbrauch erhöht.

In den 1980ern und 1990ern gab es zudem den Trend des nachgerüsteten Schiebedachs. Hierbei wurde ein Loch in das Dach geschnitten. Wahlweise kam dann ein Aufstelldach oder ein aufgesetztes Schiebedach auf das Auto. Diese Lösungen waren jedoch immer nur halb gut und minderten eher den Wert eines Autos als für einen Mehrwert zu sorgen.

Aus durch Aerodynamik

Das Schiebedach ist heute aufgrund der komplexen Karosserieformen immer seltener herstellbar. Da das Dachelement zwischen Himmel und Dachblech eingeschoben wird, ist eine ausreichend gerade Dachform für die Konstruktion eine Voraussetzung.

Die stark gewölbten Dächer von vielen Autos machen den Einbau von einem Stahlschiebedach fast unmöglich. Dort, wo es noch angeboten wird, sieht man die Kompromisslösung an. Beim Hyundai IX20 schiebt sich das Schiebeelement über das dahinter liegende Dach. Es ragt damit während der Fahrt in den Fahrtwind hinein und verschlechtert entsprechend die Aerodynamik. Außerdem sind diese Lösungen besonders anfällig für Windgeräusche. Das endgültige Ende des Schiebedachs ist damit absehbar.

Die stark gewölbten Dächer von vielen Autos machen den Einbau von einem Stahlschiebedach fast unmöglich. Dort, wo es noch angeboten wird, sieht man die Kompromisslösung an. Beim Hyundai IX20 schiebt sich das Schiebeelement über das dahinter liegende Dach. Es ragt damit während der Fahrt in den Fahrtwind hinein und verschlechtert entsprechend die Aerodynamik. Außerdem sind diese Lösungen besonders anfällig für Windgeräusche. Das endgültige Ende des Schiebedachs ist damit absehbar.

So gut wie Ausgestorben: Targa und T-Bar

Leider so gut wie ausgestorben sind die praktischen Sonnendach-Varianten „Targa“ und „T-Bar“. Beides waren Lösungen, welche Cabrio und Coupé sehr nah zueinander brachten. Beim „Targa“ konnte das mittlere Dachstück entfernt werden. Vorreiter und Hauptlieferant dieser Lösung war Porsche mit dem 911. Die Firma Baur rüstete von den 1970er bis 1990er Jahren die jeweilige Modellgeneration der 3er BMWs mit Targadächern aus.

Leider so gut wie ausgestorben sind die praktischen Sonnendach-Varianten „Targa“ und „T-Bar“. Beides waren Lösungen, welche Cabrio und Coupé sehr nah zueinander brachten. Beim „Targa“ konnte das mittlere Dachstück entfernt werden. Vorreiter und Hauptlieferant dieser Lösung war Porsche mit dem 911. Die Firma Baur rüstete von den 1970er bis 1990er Jahren die jeweilige Modellgeneration der 3er BMWs mit Targadächern aus.

Das hatte den Vorteil, dass die Fahrer zwar ein Cabrio-Feeling bekamen, das Auto aber noch als geschlossene Limousine galt. Steuerlich und versicherungstechnisch ergaben sich dadurch finanzielle Vorteile. Optisch kamen die Baur-Cabrios jedoch nie gegen die echten Vollcabrios von BMW an. Targas werden heute kaum noch produziert.

Die T-Bar war bei europäischen Autos so gut wie nicht vertreten. Hauptsächlich waren es US-amerikanische Coupés, welche mit diesem Ausstattungsmerkmal berühmt wurden. Firebird, Camaro, Corvette oder GTO galten mit T-Bar ausgestattet zwar noch als geschlossene Coupés. Das nahezu vollständig entfernbare Dach machten jedoch diese Autos zu Quasi-Cabrios.

Die T-Bar war bei europäischen Autos so gut wie nicht vertreten. Hauptsächlich waren es US-amerikanische Coupés, welche mit diesem Ausstattungsmerkmal berühmt wurden. Firebird, Camaro, Corvette oder GTO galten mit T-Bar ausgestattet zwar noch als geschlossene Coupés. Das nahezu vollständig entfernbare Dach machten jedoch diese Autos zu Quasi-Cabrios.

Technisch gesehen unterscheidet sich die T-Bar vom Targa-Dach durch einen verbleibenden Karosseriesteg in der Mitte. Das Dach wird dadurch in zwei separate Hälften geteilt, die entfernt werden können. Das hat vor allem Vorteile bei der Steifigkeit der Karosserie. Dadurch, dass das Dach nicht unterbrochen wird, entfällt der konstruktive Aufwand zur Versteifung des Bodens. Dennoch ist auch die T-Bar praktisch vom Markt verschwunden. Das ist eigentlich bedauerlich. Ein besonderer Vorteil der kleinen Dachhälften einer T-Bar war, dass sie sich besonders leicht verstauen ließen.

Gegentrend zur Schießscharte: Das Panoramadach

In den 1950er Jahren war die „Panorama-Frontscheibe“ ein gängiges Ausstattungsmerkmal bei Fahrzeugen. Sie war vor allem an der A-Säule gut zu erkennen. Statt eines geraden, durchgehenden Holms war die A-Säule als C- oder S-förmiges Bauteil ausgebildet. Die passend geformte Frontscheibe erlaubte einen hervorragenden Rundumblick. Vor allem das vordere Sichtfeld des Fahrers war besonders frei von störenden Holmen.

In den 1950er Jahren war die „Panorama-Frontscheibe“ ein gängiges Ausstattungsmerkmal bei Fahrzeugen. Sie war vor allem an der A-Säule gut zu erkennen. Statt eines geraden, durchgehenden Holms war die A-Säule als C- oder S-förmiges Bauteil ausgebildet. Die passend geformte Frontscheibe erlaubte einen hervorragenden Rundumblick. Vor allem das vordere Sichtfeld des Fahrers war besonders frei von störenden Holmen.

Diese Lösung hatte jedoch einen gravierenden Nachteil: Sie machte die Karosserie, vor allem im Dachbereich, extrem weich. Bei einem Unfall falteten sich auch große, amerikanische Straßenkreuzer wie Pappkartons zusammen, so dass viele diesen Komfort mit ihrem Leben bezahlen mussten.

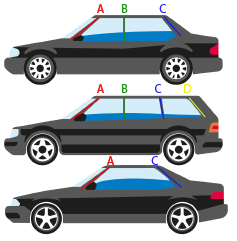

Seit ca. 20 Jahren ist die Bauweise von Autos genau anders herum: Statt dünner und zerbrechlich wirkender A-B-C Holme aber dafür riesigen Glasflächen, haben zeitgenössische Autos genau das Gegenteil – armdicke Holme und immer kleiner werdende Fenster, welche die Autos mehr und mehr wie Trutzburgen erscheinen lassen.

Seit ca. 20 Jahren ist die Bauweise von Autos genau anders herum: Statt dünner und zerbrechlich wirkender A-B-C Holme aber dafür riesigen Glasflächen, haben zeitgenössische Autos genau das Gegenteil – armdicke Holme und immer kleiner werdende Fenster, welche die Autos mehr und mehr wie Trutzburgen erscheinen lassen.

Der Effekt ist zwar der gewünschte, jedoch hat er auch einen Preis: Die Autos waren noch nie so sicher wie heute – und auch noch nie so unübersichtlich. Technisch wird zwar mit Rückfahrkameras, Parksensoren und Einpark-Automatiken dagegen gehalten. Aber wirklich glücklich ist mit den dunklen Kapseln, welche die Innenräume von Autos heute sind, niemand.

Der Gegentrend heißt nun „Panoramadach„. Ein Panoramadach ist eine große Glasscheibe, die an Stelle einer Dachhaut eingesetzt wird. Gleichzeitig wird auch die Frontscheibe vergrößert. Im Gegensatz zu den Autos aus den 1950er wird die Frontscheibe aber nun über die vordere Dachkante hinweg nach hinten gezogen. Das vergrößert zwar nicht den Sichtbereich des Fahrers in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer. Es erzeugt aber ein angenehmeres Fahrgefühl, da damit endlich wieder Sonnenlicht im ausreichenden Maß ins Auto eindringen kann.

Der Gegentrend heißt nun „Panoramadach„. Ein Panoramadach ist eine große Glasscheibe, die an Stelle einer Dachhaut eingesetzt wird. Gleichzeitig wird auch die Frontscheibe vergrößert. Im Gegensatz zu den Autos aus den 1950er wird die Frontscheibe aber nun über die vordere Dachkante hinweg nach hinten gezogen. Das vergrößert zwar nicht den Sichtbereich des Fahrers in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer. Es erzeugt aber ein angenehmeres Fahrgefühl, da damit endlich wieder Sonnenlicht im ausreichenden Maß ins Auto eindringen kann.

Nicht nur Vorteile

Das Panoramadach ist bei normalen Fahrzeugen ein starres Element, welches sich in der Regel nicht öffnen lässt. Die Insassen bekommen damit zwar die Lichtdusche wie bei einem Cabrio. Auf das Frischluft-Erlebnis müssen sie aber verzichten, sofern das Panoramadach nicht durch ein Schiebedach ergänzt wurde – mit den benannten Nachteilen.

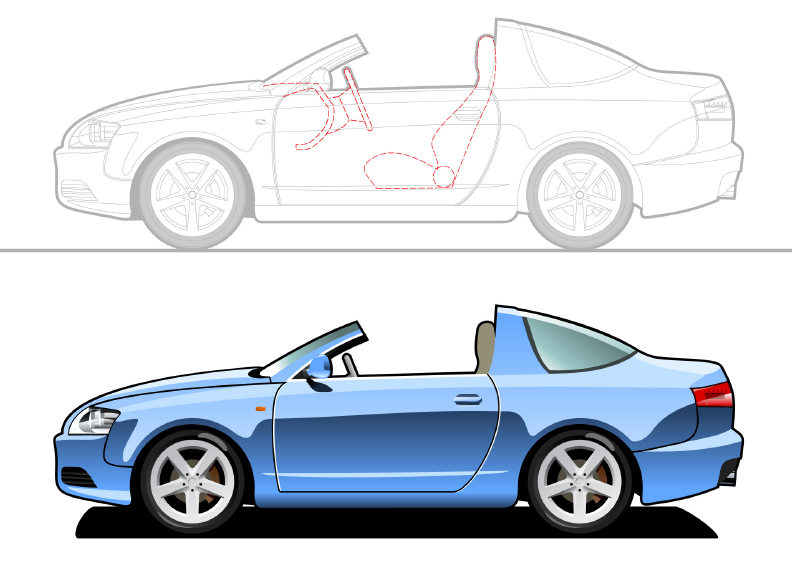

Vollcabrios mit Klappdächern werden hingegen durchaus mit Panorama-Dächern ausgestattet. Hier war Renault ein Vorreiter. Inzwischen sind andere Hersteller nachgezogen und bieten diese Option auch als Extra an.

Vollcabrios mit Klappdächern werden hingegen durchaus mit Panorama-Dächern ausgestattet. Hier war Renault ein Vorreiter. Inzwischen sind andere Hersteller nachgezogen und bieten diese Option auch als Extra an.

Technisch sind Glas-Klappdächer den Blech-Varianten nicht unterlegen. Das harte Glas ist bei leichten Aufprallen wie Hagel, Äste oder kleinere Kieselsteine wesentlich unempfindlicher als das dünne Karosserieblech.

Im geschlossenen Zustand verstärken die Panoramadächer aber den gefürchteten Treibhauseffekt im Auto um ein Vielfaches. Ein Auto mit Panoramadach ohne Klimaanlage zu bestellen kann man deshalb durchaus als „sinnlos“ bezeichnen. Die Autos mit Panoramadächern sind deswegen im geparkten Zustand extrem gefährlich für alles und jeden, der im Auto warten muss. Kinder und Tiere leiden bereits nach kürzester Zeit. Darum muss für den Umgang mit einem Auto mit Panoramadach ein ganz besonders sensibler Umgang erlernt werden.

Kaum zu lösender Konflikt

Licht und Luft versus Sicherheit und Fahrkomfort – den Spagat zwischen Fahrfreude und Praktikabilität wird auch beim Sonnendach in die nächste Runde gehen müssen. Karosserietechnisch ist der Konflikt zwischen drögen Coupes und aufregenden Cabrios kaum zu lösen. Viele der Zwischenschritte und Kompromisslösungen bringen mittelfristig mehr Probleme als Vorteile mit sich.

Licht und Luft versus Sicherheit und Fahrkomfort – den Spagat zwischen Fahrfreude und Praktikabilität wird auch beim Sonnendach in die nächste Runde gehen müssen. Karosserietechnisch ist der Konflikt zwischen drögen Coupes und aufregenden Cabrios kaum zu lösen. Viele der Zwischenschritte und Kompromisslösungen bringen mittelfristig mehr Probleme als Vorteile mit sich.

Eine Lösung könnten vielleicht irgendwann einmal flexible Bildschirme sein, die an den Dachhimmel montiert werden? Diese könnten den Insassen ein Cabrio-Feeling verschaffen ohne dass dafür tatsächlich in die Steifikgeit und Sicherheit der Karosserie eingegriffen wird. Man soll niemals nie sagen. Die Autoindustrie hat schon Verrückteres hervor gebracht…

Foto: Babich Alexander, vpilkauskas, pingphuket, Khimchenko Klim, koya979, SofiaV, Mihalex, ARENA Creative, Olinchuk, Bobkov Evgeniy / shutterstock.com

(109 Bewertungen, durchschnittlich: 4,23 von 5)

(109 Bewertungen, durchschnittlich: 4,23 von 5)